前回は直接基礎のひとつである「べた基礎」の特徴を、簡単にではありますが説明してみました。

マットスラブ・耐圧盤・底盤と、様々な呼び方をされるべた基礎ですが、建築施工図としては割とシンプルになる。

ただし、地下に設備の為のピットを設けることが難しい為(不可能ではありません)割合としては独立基礎が多め。

そんな内容の話でした。

シンプルな「べた基礎」とは言っても、最下層のコンクリートから出る水をどうするかなど、考えることはそれなりにあります。

そのあたりの細かい話は後でするとして、今は大まかな考え方を一通り説明していきたいと思っています。

細かい話をその都度していくと、説明している私自身がどこまで説明しているのかを掴めなくなってきますから。

そうなると、読んでいる方も恐らくはよく分からなくなってくるはずなので、まずは浅く一通り説明を。

そしてその次は、それぞれの項目毎に深く潜って説明をしていく、というようなパターンが良いんじゃないかと思っています。

問題は、その説明が終わるのにどれくらいかかるのかと、収拾がつかなくなりはしないか、というあたりですね。

本を書いているのなら、とにかく思いついたことをどんどん書いていって、最後にそれらをまとめて削っていけば良いんですけど……

少しずつ書きためていくやり方で、最後まで分かりやすい形態になっているのか、ちょっと不安です。

まあそうなったら、一度全部記事を消して、まとめたものをもう一度更新していけば良いかな……

ちょっと話が逸れましたが、今回は直接基礎の最後の項目である「布基礎」について書いてみましょう。

■布基礎

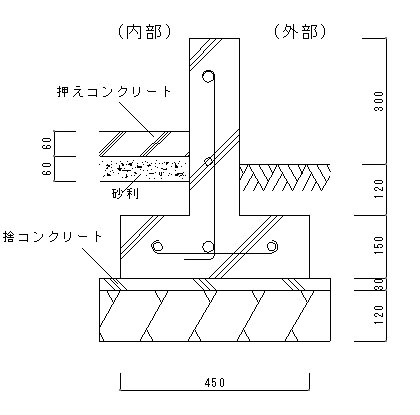

布基礎というのは、アルファベットの「T」を逆さまにしたような断面形状を持っている基礎です。

そして、その断面形状のまま、チューブから歯磨き粉を押し出した時のように、同じ形状がずっと続く。

そんなパターンの基礎を「布基礎」と呼びます。

かなり分かりにくい説明だな……と自分でも思うので、ここで写真の力を借りることにしましょう。

寸法はあくまでも参考で、当然建物の条件によって変わってきますが、基本的な断面形状はこんな感じです。

基礎だから当然ですけど、半分以上は地下に埋まっている訳ですね。

だから、通常我々が目にしてるのは土から出た部分のみで、上図から土より上が見えている状態を想像すると……

こんな感じですね。

こういうコンクリートが少しだけ立ち上がっている姿、どこかで目にしたことはないでしょうか?

近所で一軒家を新築する際に見ていると、大抵はこんな状態になって、そこから木の柱などが立ち始めます。

そう、この「布基礎」は木造住宅の基礎として、非常によく使われる構造なんですよね。

だから大抵の方は、何となく見覚えがある形状じゃないかと思います。

■木造住宅でよく使われると……

よく見かける程数が多い布基礎ですが、実は私が建築施工図を書いた物件の中で、布基礎は一度もありません。

数が多いのに、何故経験がないのか。

理由は簡単で、布基礎というのは主に木造住宅で採用される構造だからです。

私は建築施工図を書くプロですから、お客さんが「建築施工図を書いて欲しい」と思う建物の図面を書きます。

建築施工図を別の手で書く必要があるということは、それなりに規模の大きな建物であることが多いです。

だから、一般の木造住宅で私が建築施工図を書くチャンスって、滅多にないというか、ほぼ100%ないのだと思います。

だから経験がないし、経験がないから概要だけの説明しか出来ないと言うことになってしまいます。

布基礎の図面を書いたのは、二級建築士試験の製図試験を受けた時だけで、それ以来全く書いていません。

二級建築士の製図試験は、基本的に木造の建物を書きますから、それで布基礎を作図したんですね。

恐らく、これを読んで建築施工図を仕事にしたいと考えている方にとっても、布基礎はあまり書くチャンスがない構造だと思います。

だから概要だけを掴んでおき、次のステップに進んでいって大丈夫です。